濰坊廣電新媒體訊 不久前,中國新聞周刊在北京發布了2024年度活力之城案例,從文旅經濟活力、傳播活力、服務活力、消費活力及環境活力五大維度,構建指標體系。濰坊成功入選。這座城市,歷經數千年的文脈傳承,如今,遍布大街小巷的文化遺產、融入日常生活的文化習俗,正成為其最強勁而蓬勃的力量。

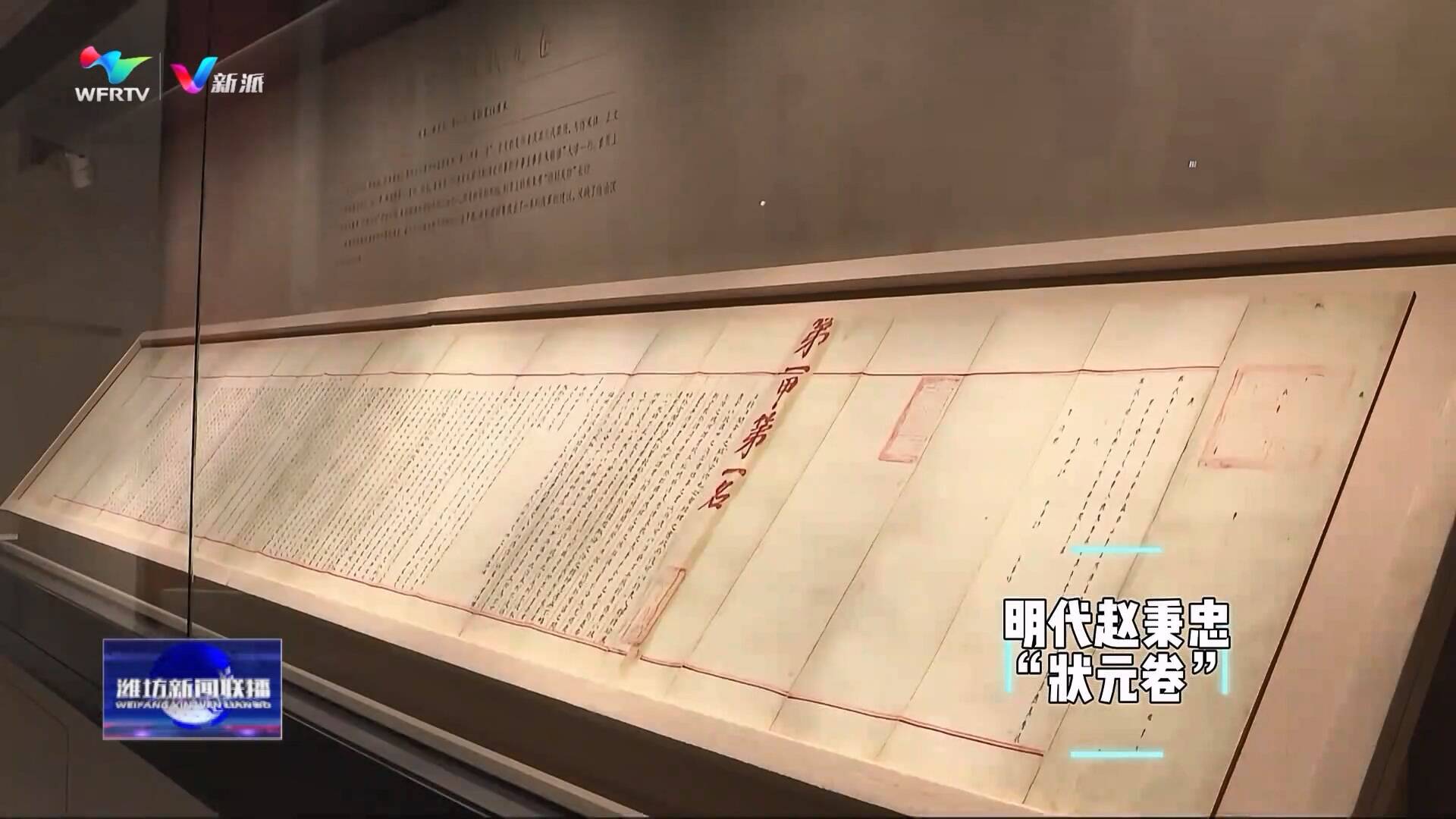

近年來,逛博物館正成為一種文旅新時尚。作為首批83家國家一級博物館中唯一的縣級綜合性博物館,濰坊青州的博物館素有“小大博物館”之稱,即地處小縣城、館藏大文物。該館有三大鎮館之寶——明代趙秉忠“狀元卷”、東漢“宜子孫”玉璧和龍興寺遺址窖藏出土佛教造像。如何讓這些沉淀的文化資源真正“活”起來,而不只是熱一陣子呢?

如何讓文博熱的流量變留客量,青州博物館不僅化身為集參觀展覽、學術交流、科學研究、教育休閑等功能于一身的公共文化場所,還通過創新展覽手段、提升展覽水平,讓游客沉浸式體驗博物館展品的文化價值,能夠更全面了解該地區深厚的文化底蘊。

濰坊青州博物館運營部科員張軍:“我們博物館現在像一個商業綜合體,其中有將近30個正在運營的服務項目,包括參觀、研學、吃飯、購物等。我們依托海內外孤本——明萬歷二十六年趙秉忠殿試卷打造了自己的研學品牌‘狀元學堂’;再依托青州出土的館藏文物研發研學課程‘誰是亞醜’。現在我們注冊了自己的文創品牌,已經設計推出了200多種文創產品。”

在漫長的時間里,這座城市的文化,不僅體現在那些青史留名的歷史名人身上,也體現在那些光輝燦爛的文化遺產上,據統計,濰坊市不可移動文物4099處,國有館藏文物達到51.9萬件(套),其中東夷文化、農耕文化、金石文化、漁鹽文化、商貿文化、工業文化等類型多樣。

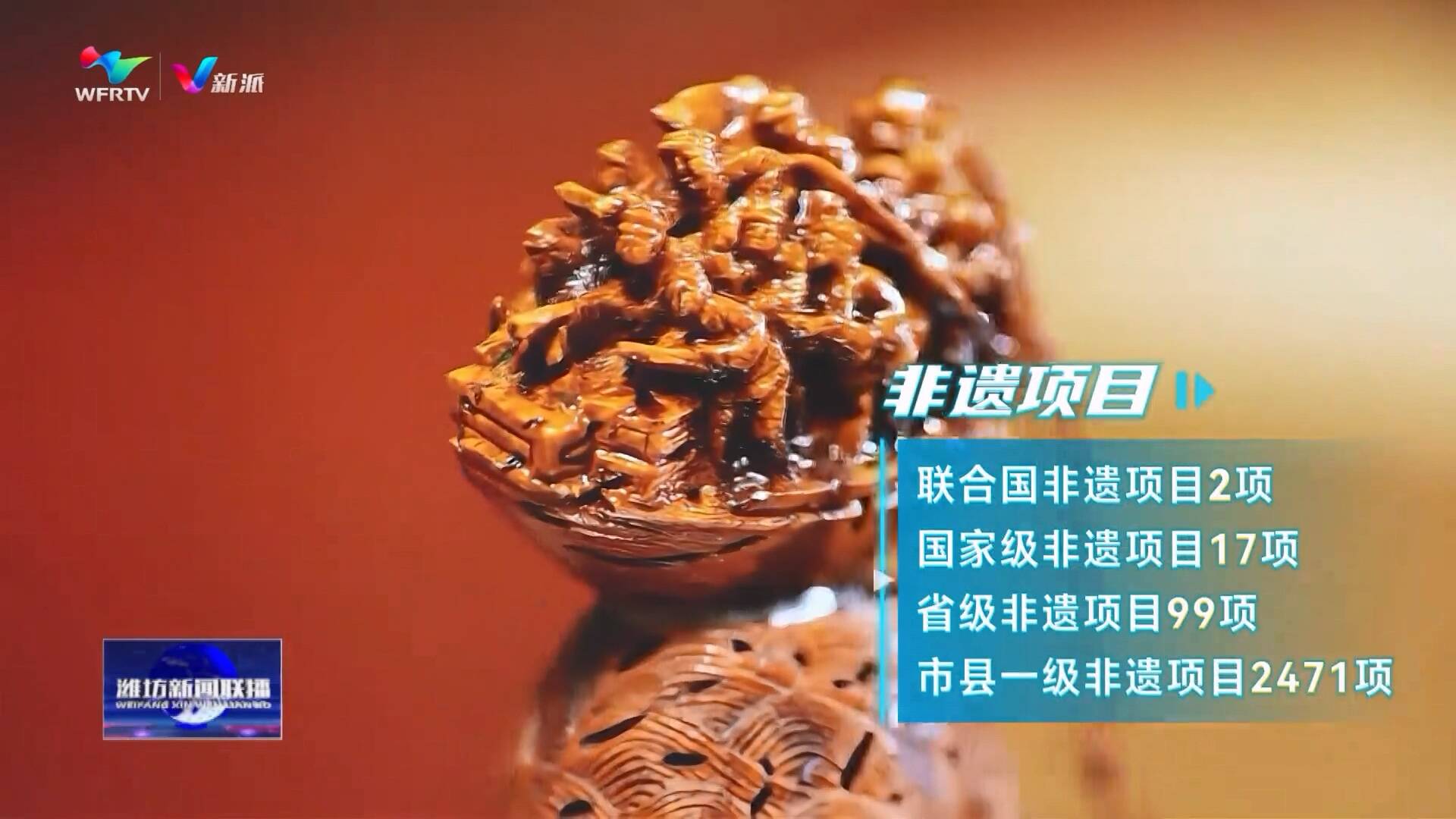

與歷史對話,不僅要讓文物活起來,更要讓這些文化符號火起來。目前,濰坊市現有聯合國人類非物質文化遺產代表作名錄項目2項,國家級非遺項目17項,省級非遺項目99項,市縣一級的非遺項目多達2471項。正是通過數以萬計的手藝人,讓這些手工技藝連同其中蘊含其中的文化基因代代相傳。

濰坊風箏國家級非遺傳承人張效東今年已經75歲,可創制風箏的熱情依舊不減當年。從1984年到現在,張效東和他的風箏也參加了41屆國際風箏會。

濰坊風箏國家級非遺傳承人張效東:“我現在帶的徒弟全國接近200人了。看著越來越多的年輕人喜歡這門技藝,而且風箏跟著走出了國門,代表濰坊飛向了更廣闊的天空,我就感覺特別欣慰。”

以文會友,以文潤心。濰坊奎文大力推動文化陣地“迭代升級”,建設“城市書房”“美好會客廳”等新型文化空間80余處,讓居民在“家門口”就能享受高品質、多元化的文化生活服務。

陽光藝術團團長褚曉玲:“我們這幫姐妹經常過來跳跳舞,娛樂娛樂,真的是體現了老有所學、老有所樂這種理念,所以說我們有很好的幸福感和滿足感。”

近年來,濰坊市以政府主導、社會參與的方式,引導各地多元共建城鄉書房、文化驛站等,進一步完善多類型文化場館融合、資源共享、互聯互通、有效覆蓋、特色鮮明的公共文化服務網絡,以它們為載體,共同滋養著濰坊這座城市的文化氣質。

濰坊市廣播電視臺

記者 王一淑 孫永超 孫敬智 徐朋立 孫敬智 孫少杰 凃澍 崔成旺